以太坊新定位:从“世界计算机”到“全球金融账本”的演进

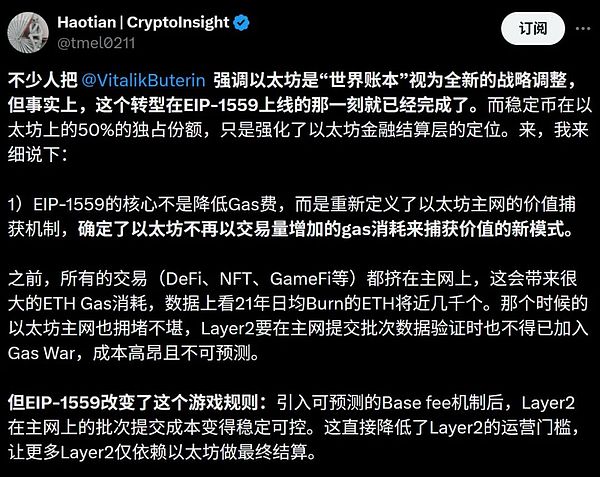

6月20日,以太坊创始人Vitalik Buterin转评了ConsenSys创始人Joseph Lubin的一篇推文,明确表示:“以太坊一层(Ethereum L1)是世界账本”。这一表态引发了业界对以太坊宏观叙事的广泛讨论。

作为区块链领域的标杆项目,以太坊自诞生以来便以“世界计算机”为愿景,旨在构建一个开放平台,支持任何智能合约和Web3应用逻辑的运行。然而,随着生态系统的不断发展和技术架构的演变,这一叙事正在悄然发生变化。

以太坊:从“世界计算机”初心到“世界账本”现实

回顾以太坊的发展历程,我们可以看到其主线并未经历剧烈转变,但却始终处于动态演化之中。从ERC20代币标准到DeFi热潮,再到NFT与链游的崛起,每一轮市场周期都印证了“链上计算力”的巨大潜力。

然而,性能瓶颈一直是制约以太坊发展的重要因素。高Gas费、低TPS等问题使得复杂计算逻辑难以大规模落地。为此,自2020年起,Rollup技术逐渐成为解决方案,并确立了“L1+L2”的分层结构。

在这一架构下,以太坊主网专注于提供安全与结算服务,而L2网络(如Base、Arbitrum、Optimism等)则承担高频交易和用户交互任务。这种分工不仅提升了扩展性,还将以太坊主网推向了“全球去中心化账本”的定位。

L1+L2分工下的叙事重构

如今,以太坊生态已形成清晰的分工模式:主网负责最终结算与安全保障,L2承接高频交易。这种机制类似传统金融体系中的“央行—商业银行”关系:

-

主网充当最终可信账本,类似于央行;

-

L2像商业银行,面向用户提供高频服务;

-

每次L2交易回归主网验证时,都会通过燃烧ETH支付费用,从而确保账本的安全性。

EIP-1559的实施进一步强化了这一趋势,它引入了Base Fee和燃烧机制,使以太坊的价值捕获方式从依赖主网交易转向依靠L2网络为其“纳税”。这种设计不仅优化了经济模型,还推动了以太坊向“世界账本”的角色靠拢。

“世界账本”的现实主义落地

值得注意的是,以太坊价值的每一次爆发,都源于其作为账本角色的被实际采用。例如:

-

2017年ERC20浪潮中,以太坊成为Token发行的清结算层;

-

2020年DeFi Summer期间,以太坊转型为资金结算平台;

-

近期,随着美股代币化和RWA(现实世界资产)上链的兴起,以太坊再次巩固了其作为全球金融基础设施的地位。

这些案例表明,对于传统金融机构而言,虽然计算能力重要,但真正决定是否迁移上链的关键在于账本的“信任、最终性与安全性”。这也是Robinhood等平台选择基于Arbitrum推出美股代币交易服务的原因所在。

总的来说,以太坊正从“世界计算机”的宏大愿景逐步迈向“世界账本”的现实路径。这一过程中,不仅是技术的进步在推动,更是现实世界主流资产的选择赋予了它更高的价值。

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场

快讯

快讯