逆市速通与暴力洗盘:$swarms能否成为下一个$arc?

原文作者:深潮 TechFlow

在比特币下跌,山寨币普遍表现不佳时,一级链上市场的Meme币暂时成为了市场的“避风港”。尽管一些已上市的高市值Meme币也受到了大盘的影响而持续下跌,但对于新的热门资产(或称速通盘)来说,市场恐慌情绪最多只能造成表面伤害。

上周五,企业级多代理协作框架Swarms通过推特宣布“认领”由Pump.Fun发行的代币$swarms。之所以用“认领”这个词,是因为$swarms并不是官方宣布当天才出现的,而是提前两天就已经存在了。当时没有官方背书的$swarms可能被市场视为普通的“诈骗盘”,市值一度处于无人问津的6000美元低位。

有了$arc的成功案例,加上Swarms的技术叙事,市场毫不犹豫地接受了$swarms。即使是在山寨币全线暴跌的“黑色星期五”,$swarms在市场最为恐慌的几个小时内也只是短暂横盘调整后,迅速冲破7000万美元市值大关。

通过综合Swarms官网和技术文档提供的信息,我们对Swarms框架的作用有了初步了解。

注:Meme币价格波动剧烈,存在高度风险,投资者应充分评估风险,谨慎参与。本文仅根据市场热点进行信息搬运分享,作者及平台不对文章内容的完整性、准确性做任何担保,同时本文不提供任何投资建议。

又是技术派进场?

除了Swarms官网上公开的代币地址,该框架的开发者@KyeGomezB也在当天积极讨论关于代币的消息。

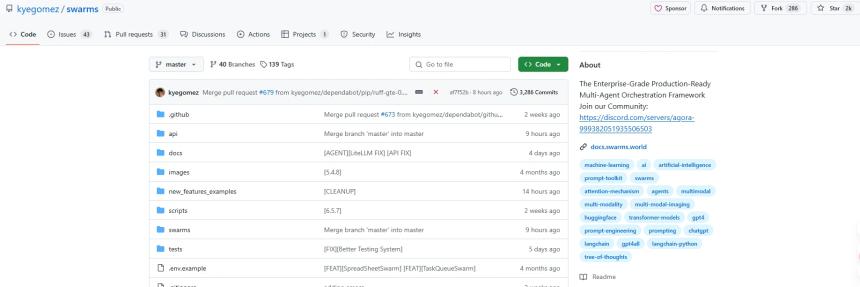

据Kye Gomes的Github主页显示,Swarms框架已经获得了超过2000颗星(相比之下,$arc的rig框架目前有1300颗星)。

有了Github作为证明,至少$swarms代币的技术背景得到了确认。

企业级多代理协作框架

Swarms框架原本并非专为Web3服务的Crypto Native项目,其核心定位正如“Swarms”一词所指——蜂群,是一个企业级的多代理协作框架。它不仅仅是一个简单的AI开发工具,而是一套完整的解决方案,专注于解决企业在AI落地过程中面临的实际问题。

实际应用中,Swarms提供了一整套工具链,使企业能够轻松构建和管理多个AI代理之间的协作。这些AI代理可以是不同的语言模型、专业工具或自定义智能体,在Swarms的调度下能够无缝配合完成复杂的业务任务。

从技术架构来看,Swarms框架包括以下核心组件:

-

任务调度系统:负责将复杂任务分解并分配给适合的AI代理。

-

代理管理模块:管理各个AI代理的生命周期和状态。

-

通信中间件:确保代理间的信息传递准确且高效。

-

监控和日志系统:实时追踪整个系统的运行状态。

在企业应用层面,Swarms提供:

-

高可用性保障:自动容错和恢复机制。

-

完整的监控体系:实时追踪AI代理的性能和状态。

-

灵活的扩展能力:轻松添加新的AI能力和业务逻辑。

-

安全性考虑:完善的权限管理和数据保护机制。

为了更好地理解Swarms的工作方式,我们可以将其比作一个交响乐团:

想象一个大型乐团在演奏交响乐。传统的AI解决方案就像是一个全能选手,试图同时演奏所有乐器。而Swarms则是让每个乐手(AI代理)专注于自己的专长,在指挥家(Swarms框架)的调度下协同演奏。乐谱就是整个系统标准化的任务流程,排练则是系统的持续优化过程。

例如,在电商场景中,当用户需要个性化购物推荐时,系统会自动协调多个专业代理。用户画像分析代理深入理解用户需求,商品推荐代理据此筛选最适合的商品,评价分析代理则负责整理用户反馈,最后由对话助手代理将这些信息整合成友好的建议呈现给用户。这些代理各司其职,又能无缝配合,最终为用户提供精准的服务。

与同赛道其他项目的区别

作为同样是AI框架赛道的产品,无论是有着ELIZA框架的$ai16z$ELIZA还是基于rig框架的$arc,其价格都表明了市场对底层设施概念的认可。

那么,Swarms框架与其他两个项目之间是否属于竞争关系?抑或是可以各取所长相互协作?

推特用户@tme l0 211总结了三个框架之间可能存在的关联:

-

从ELIZA到RIG(ARC),再到Swarms的标准和框架演化逻辑合理,ELIZA主打轻量化快速部署把AI Agent做出来,ARC则期待能用Rust语言提升AI Agent系统工作时的资源优化和性能,Swarms要构建的是一个多AI Agent协作的复杂任务分解和协调框架,其多代理混合编排机制、灵活组合串行和并行机制以及多层次的Memory记忆处理架构,单看其技术演化逻辑的必要性和发展方向非常合理。

-

理论上,Swarms可以集成ARC,ARC则可以优化ELIZA,三个框架都有模块化设计的思想,且技术愿景越来越宏大,这可能会是一个过于“概念化”的隐忧点。应观察框架代码库的完善情况,以及基于其框架的单体AI应用落地情况,如果拿不准早期技术优劣,就锁定看落地应用情况;技术可以飘在空中,但应用交互体验一定会落到实处。

显然,不管ELIZA、RIG还是Swarms,它们的可行性与拓展空间都还处于早期阶段,不同语言框架主打解决AI大规模采用过程中的不同问题,“相互协作”也是未来各框架绕不开的主题。

创始人遭到质疑,币价一波三折

虽然市场一开始对$swarms的叙事表示认可,但事情并未一直顺利进行。

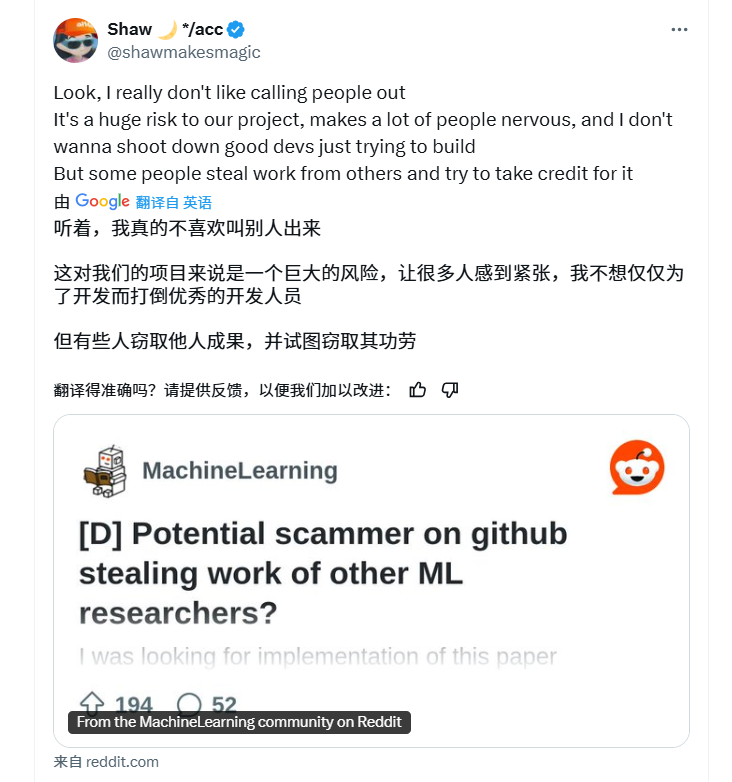

在$swarms代币爆火当天,$ai16z的创始人Shaw @shawmakesmagic在推特上公开批评Swarms框架的开发者@KyeGomezB,称“我真的不喜欢公开指出别人的问题。这样做对我们的项目是个巨大的风险,会让很多人感到紧张,而且我也不想打击那些努力工作的开发者。但有些人会窃取别人的工作成果,还试图把功劳占为己有。”并引用了一篇23年的Reddit帖子来论证Kye的抄袭行为。文章中指出一个Github repo可能存在窃取他人成果的痕迹,而该repo属于Swarms开发者Kye。

Shaw的负面言论也让$swarms币价接近腰斩。然而面对这一质疑,Swarms的创始人Kye也不服气,在推特上回击的同时发布了基于Swarms框架的应用Medicalswarm的新代币$mcs,意图证明自己的框架并非无用,而是真的“有点东西”。

可能是Kye对AI Meme的玩法尚不熟悉,在$swarms共识尚未稳固、币价仍处于下跌趋势之时,发新币这一举动直接被许多不明所以的玩家认定为$swarms的开发者不再重视这个项目,$swarms不值得再玩。因此,$mcs的发行在一开始并没有起到拯救$swarms的作用,反而让$swarms跌得更深,市值从7400万美元的高点一度跌至600万美元,连带新币$mcs一起暴跌。

不过经验尚浅的Kye见到这架势也明白了自己的处理方式可能有些不对,之后又紧急开启直播宣布自己真的是要认真建设,并直播将自己的$swarms代币锁仓一年。也许是创始人面对各种负面言论真的想证明自己一把,亦或是背后有高人指点,借着共识不稳固的时候搞出这样的操作收筹码。总之这一波三洗三晒确实洗走了许多早期入场的玩家,而回过神来的市场也重新买入$swarms,市值逐渐回升,稳定在3000万美元左右。

小结

截至撰稿,$swarms的币价走势已经逐渐平静,市值仍在4000万美元左右。

$swarms的“速通剧本”有点类似$arc,作为一个有技术背景的代币,在发酵开来后市场疯狂买入,迅速达到千万市值。随着获利盘了结出局、市场认知的深化和社区共识的凝聚也需要一段时间,此类币种在初期必定会有波动。

具体这个项目是否真如创始人自证的那样有点东西,市场自会做出相应的选择。

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场

首页

首页 快讯

快讯